Davor

Vorwort und Grundlage meiner künstlerischen Forschung

Anmerkung:

Dies ist ein freier Essay. Essay ist englisch und bedeutet Versuch. Ein Versuch muss nicht klappen. Ein Essay ist eine geistreiche Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden können. Im Mittelpunkt steht die persönliche Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema. Jetzt traue ich mich zu schreiben.

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du Schönes bauen (Ja, ich zitiere Erich Kästner). Oder du kannst über sie stolpern und hinfallen und vor Schreck und Überraschung über den unerwarteten Sturz nicht wissen, wie du wieder aufstehen kannst. Und gebaut wird aus diesen Steinen auch nicht nur nichts Schönes, sondern nichts. Wenn dir die Steine nicht in den Weg gelegt werden, sondern du sie dir selbst in den Weg legst und trotzdem fällst, ist die Scham besonders groß.

Über das Fallen, Aufgeben und Scheitern wird im Moment in unterschiedlichen Formaten gerne und viel berichtet. Psychische Probleme, Depressionen, Burn-Outs und Bore-Outs werden mittlerweile häufiger und offener in die eigene (Erfolgs-)Geschichte mit einbezogen und Erfahrungsberichte führen sukzessive zu einer sensibleren Wahrnehmung und einem verständnisvollerem Umgang mit „Betroffenen“. Das Zulassen und das öffentliche Eingeständnis der eigenen Schwäche findet langsam Akzeptanz in einer Gesellschaft, die zwar die Niederlagen mancher Einzelner anerkennt, diese aber primär als Inspiration für Selbstoptimierungs-Maßnahmen aufgreift. Ratgeber mit Titeln, wie Scheitern als Chance, Die Kunst des erfolgreichen Scheiterns, Lässig Scheitern: das Erfolgsprogramm für Lebenskünstler und Fail Forward, erwähnen in einem Atemzug das Scheitern und den – wie selbstverständlich – darauffolgenden, erlösenden Durchbruch. Wird aus der Position des Erfolgreichen berichtet, der natürlich auch mal gescheitert ist, klingt das alles ganz einfach. Die vorausgegangene Niederlage, so wird suggeriert, ist das Lehrgeld, das man für den großen Erfolg auch mal zu zahlen bereit sein muss. Was mich aber interessiert, ist der Moment des Scheiterns selbst – und keine retrospektive Betrachtung darüber. Der wirkliche Moment des Scheiterns ist für mich jener Zustand, wenn man das Scheitern annimmt – und darin ausharrt ohne das Erwarten, Einplanen oder Erwähnen des anschließenden Erfolgs.

Nach zwei Jahren Themensuche und vier eingereichten und wieder abgebrochenen Projekten für mein Diplom, versuchte ich aus der Not heraus, das Scheitern selbst zum Thema zu machen. Aber als ich wiederum am Illustrationsbuch Über das Scheitern scheiterte, wechselte ich noch ein letztes Mal den Kurs. Nicht das Scheitern zu überwinden, sollte mein Thema werden, sondern das Aushalten, das Ausharren. Ich nahm das Scheitern an. Das hatte ich noch nie gemacht. Ich konnte aber auch nicht anders. Das Kleinstmögliche, was mir noch möglich war: Dokumentieren, wie sich das anfühlt. Mich interessiert, wie ein Scheitern, das das pure, echte und akzeptierte Versagen vereint, eigentlich abläuft.

Scheitern kann man auf unterschiedlichste Art und verschieden intensiv. Witziges Scheitern in Form von sogenannten Fails wird seit einigen Jahren in monatlichen Fail-Compilations auf Youtube gesammelt und millionenfach geklickt, kommentiert und sich gegenseitig auf die Facebook Pinnwand gepostet. Nicht nur, dass der Betrachter über die Pannen anderer lacht, die Schadenfreude wird aktiv geteilt. Jedoch handelt es sich hier eher um kleine „Pleiten“ – keine tiefen, persönlichen Niederlagen. Was auch daran liegen mag, dass es hier um leicht abbildbare, und damit vor allem um die Äußerlichkeiten missglückter Versuche geht. Das kann zwar ebenfalls schmerzhaft sein, ist aber im Vergleich zum inneren Prozess des Scheiterns harmloser und oft kann der „Loser“ in den erwähnten Fail-Videos dabei selbst über sich lachen. Scheitern light, sozusagen.

Privatsender unterhalten mit abschreckenden Reportagen schon etwas ausführlicher über gescheiterte Restaurantbesitzer (Rach, der Restauranttester, RTL), dokumentieren und parodieren deren für den Zuschauer offensichtlich gescheiterten Kochkünste und Gastgeberqualitäten. Oder berichten über einsame Bauern, die gemeinsam mit ihrer Mutter nach der Frau fürs Leben und für den Bauernhof suchen (Bauer sucht Frau, RTL). Hier wird sich auf zwei verschiedene Arten mit Niederlagen einzelner öffentlich beschäftigt – beide haben gemein, dass dies unterhaltsam und eher als eine Persiflage aufs Scheitern geschieht. Und auch hier gilt: Man schaut dem Scheitern von außen zu, die inneren Prozesse, die die Protagonisten durchleben, die bleiben weitestgehend im Verborgenen.

Deswegen kommt ein anderes Beispiel meiner Definition des Scheitern schon näher: sogenannte Fuck Up Shows, in denen Gescheiterte über ihren realen, und nicht für die Kamera in Szene gesetzten, Leidensweg berichten. Von der Filmidee eines Drehbuchautors, die Millionenruhm versprach, aber zur Arbeitslosigkeit führte (später aber dann doch wieder zur goldenen Palme), oder der Tänzerin, die sich kurz vor der Professur an der Juilliard School beide Füße brach (dafür jetzt als Motivations-Scout für Primaballerinas arbeitet). Interessant ist innerhalb dieser „Beichte“-Shows vor Allem die geradezu ironische Wendung der Form der Anerkennung: je schlimmer und vernichtender, desto mehr Applaus. Scheitern, im wirtschaftlichen Kontext scheint, momentan auch recht en vogue zu sein: Chefs im Silicon Valley rühmen sich geradezu mit den vielen Niederlagen auf ihrem Weg zum Erfolg. Erst wer mehrere Unternehmen oder Start-Ups ruiniert hat, hat hier wahre Chance auf die Spitzenposition. Ganz im Sinne von: Ich habe drei Firmen in den Sand gesetzt, die vierte war dann Google. Scheitern als Authentizitätsgenerator sozusagen. Die Botschaft, die mitklingt: Bleibe dir selbst treu und verbuche dein Scheitern als Lehrstück. Das macht es rückwirkend umso charismatischer. Und Charisma hilft auf dem CEO-Posten ungemein.

Auch wenn diese Art der Auseinandersetzung mit persönlichen Niederlagen bereits ernster geschieht, empfinde ich sie zum Teil als Verharmlosung bzw. vollzieht sie sich erst nachdem das Scheitern einen anschließenden Erfolg erbracht hat. Was in der Rückschau einleuchten mag, hilft (mir) allerdings nicht für den Augenblick. Denn da bleibt das Scheitern unglamourös. Und genau diese unelegante, nichtsversprechende und umsmarte Position, die ohne den Blick auf einen möglichen Erfolg, den Durchbruch meiner Blockade oder das verdiente Gelingen nach langem Kämpfen auskommt, möchte ich behandeln. Dabei will ich erforschen, wie Scheitern geht, wie es sich anfühlt, welche Schritte und Emotionen durchlaufen werden, ob diese „messbar“ sind. Vor allem, ob es einen künstlerischen Weg gibt, diesen Zustand erfahrbar zu machen. Für mich selbst und für Andere. Wie verändert sich mein Verhalten mit der Zeit, finde ich Zusammenhänge oder Allgemeingültigkeiten innerhalb des Scheiterns? Hat mein Gegenüber, oder viel mehr habe ich selbst auch Verständnis für meine Schwäche auch ohne die Aussicht auf Überwindung dieses Zustands? Wie sieht es aus, wenn ich noch nicht einmal eine Optimierung anstrebe?

Mein Vortrag bei einer Fuck-Up-Show würde wie folgt klingen:

Nach der akademischen Scheinfreiheit vor zweieinhalb Jahren belohnte ich mich vor dem Abschluss mit einem Urlaubssemesters, das überraschend zum Beginn der Selbstständigkeit als Illustratorin führte. Die eingehenden Aufträge brachten mit ein existenzsicherndes Einkommen, was sich jedoch mit der Zeit bemerkbar machte: Je lukrativer die Anfragen und kommerzieller die Kunden wurden, desto unzufriedener wurde ich mit meinen eigenen Arbeiten. Aber das sei nur nebenbei erzählt. Als mich eines Tages überraschend meine Krankenkasse daran erinnerte, dass ich mich nun bereits im 14. Semester meines Studiums befand, realisierte ich: ich arbeitete bereits richtig (weshalb ich nun auch richtig Versicherung zahlen sollte), aber ich hatte nie fertig studiert. Traf ich ehemalige Kommilitonen, gab ich mir scherzhaft den Titel die letzte Diplomantin. So erreichte mich dann im Zuge der Bachelor- und Masterstudienreform aus dem Büro für Studienangelegenheiten die Nachricht, dass auch die letzte Diplomantin ihr Diplom ablegen müsse – und dies bitte innerhalb der nächsten 6 Monate. Die Auseinandersetzung mit dem erfolgreichen Ende meiner akademischen Ausbildung, welches ich nie in Frage gestellt hatte, begann. Dass ich mein Studium abschließen wollte, war für mich immer klar. Ich hatte es nur zwischenzeitlich vergessen.

Anfänglich schob ich das Ausbleiben einer Idee oder eines Themas auf Motivationslosigkeit, die eventuell auch daraus resultierte, dass diese Aufgabe seit Längerem eine finanziell nicht honorierte war. Dieser Gedanke erschrak mich und wurde sofort verdrängt. Illustrations-Jobs, die hauptsächlich Fleiß und zeichnerische Begabung verlangten, funktionierten weiterhin. Vielleicht war ich gar keine Illustratorin, sondern eine „Mal-Maschine“? Denn je genauer die Vorstellung des Kunden war, desto einfacher fiel mir der Auftrag. Nur Zeigen wollte ich meine Arbeiten schon seit Längerem niemandem mehr, da ich mich darin gar nicht mehr finden konnte. Ich hatte einen Stil entwickelt, der für viele Jobs funktionierte, mir selbst aber gar nicht mehr zusprach. Er sprach mir nur nicht zu und auch nicht zu mir, oder von mir – und dass, obwohl die gestalterische Ausdrucksweise doch eigentlich meine „visuelle Sprache“ war. So paarte sich die Unzufriedenheit in meinem Job mit dem Frust, dass kein einziges Thema mein Interesse halten konnte. Oder traute ich mir die Bearbeitung nicht zu? Ich begann an Fähigkeiten zu zweifeln, derer ich mir bisher sicher war. Die Zeit verging und nun war ich schon so lange mit der Ideenfindung beschäftigt, dass mein finales Thema die Anderen wirklich beeindrucken musste. Die Anspannung stieg. Die „Anderen“ kennt jeder: der Chef, die Kollegen, Professoren, Familie, Freunde, eine Leserschaft oder eine Gemeinde von Followern auf Instagram – es gibt inzwischen kaum mehr die Möglichkeit etwas umzusetzen, das existiert und eine Daseinsberechtigung hat ohne die Anderen mit einzubeziehen. Dem Ratschlag vieler dieser Anderen „einfach ein paar Arbeiten aus der Vergangenheit zu einem Buch zusammenzusammeln“ wollte ich nicht folgen, was mir verriet, dass ich mich gegen den Minimalaufwand und für das echte Diplom entschieden hatte. Und dass trotz dieser ernsten und ehrlichen Absicht das Thema ausblieb, brachte noch mehr Unsicherheit. Mein Selbstvertrauen schwand als erstes, dann die Lust, dann die Hoffnung. Ich hatte mal gelesen, dass eine einfache Bestandsaufnahme helfen kann, so stellte ich mir folgende Fragen: Was hab ich? Was hab ich nicht? Was beschäftigt mich wirklich? Was ist das Thema, das mich so sehr etwas angeht, dass ich nicht das Interesse daran verliere? Was ist mein Ziel? Womit verbringe ich momentan meine Zeit? Die Fragen und ihre Antworten brachten Erkenntnis: Ich scheiterte.

Als ein tougher Charakter, der bisher auch in erkennbar schweren Momenten weiter funktioniert hatte, war es undenkbar für mich an meiner Kreativität, an dem Ausbleiben einer Idee, an dem Abschluss meines Studiums zu scheitern. Ein Diplom in visueller Kommunikation gab mir die Freiheit nach zwei Jahren Auftragsarbeit endlich ohne eine konkrete Aufgabe und genaue Erwartungen zu beweisen: Wer ich bin, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich zeigen möchte von mir. Doch auf einmal war vor und in mir komplette Leere. Ich hatte alle Arten des Scheiterns durchlaufen. Von Verleugnung und der Bitte an meine Mitmenschen, mich nicht nach dem Stand meines Diploms zu fragen, bis zu chronischem Aufschieben und Verdrängen, Selbstmitleid, schließlich sogar der schamvollen Überlegung, ob es eigentlich auch Ghostwriter für Ideenfindung gab. Es folgte Sanftmütigkeit mit mir selbst, mir die Schwäche doch zu verzeihen. Daraus entwickelte sich ein Höhenflug wütender Arbeitsverweigerung und der fast lustvollen Bekennung zu dem gescheitert sein. Anschließend setzte die logische Rationalisierung ein, Erklärungen und Schuldige wurden gefunden, die ein jeder sicher kennt: Psychischer Stress und Leistungsdruck, Überforderung, die Sehnsucht nach einer Atempause, der Arbeitsplatz. Eine Reise half gegen die Entmutigung und ein Ateliers-Umzug zu Ordnung und Struktur in der äußeren Umgebung, jedoch nicht im Inneren.

Der Philosoph Karl Jaspers geht davon aus, dass sich jeder Mensch in einer Grundsituation befindet, die sein Sein anhand von Begebenheiten, die er sich nicht aussuchen kann, beschreibt: Er hat ein Bewusstsein und die Fähigkeit, sich selbst und sein Tun – in einem Umfeld aus lebensbegleitenden historischen, sowie familiären Bedingungen – zu reflektieren. Diese Grundsituation kann sich durch äußerliche Einwirkungen, wie politische oder persönliche Umstände und Schicksalsschlägen verändern, was ihn zu einer individuellen Lebensführung auffordert. Diese Erfahrung beschreibt Jaspers als Grenzsituation, an der der Einzelne mit rationalem Denken scheitert. Verschiedene Verhaltensweisen sind hier möglich: Die momentane Situation wird als Katastrophe wahrgenommen, die es auszuhalten gilt. Gefühlen wird mit Distanz begegnet und der Weg beabsichtigt mit Scheuklappen entlang gegangen. Wird die Situation als unabwendbares Schicksal angenommen, so entsteht ebenfalls keinerlei Verantwortung über das eigene Verhalten, man läuft gelähmt in eine Sackgasse. Begegnet man der Grenzsituation mit Verdrängung und Leugnung, so führt dies ebenfalls zu gar keinem Umgang – als Ablenkung wird der Alltag so gut wie möglich weitergelebt. Der Versuch der Grenzsituation rational zu begegnen, führt zu einem logisch hergeleiteten Erklärungsansatz. Der Betroffene findet in diesem Modell Schuldige, die verantwortlich sind. Am Scheitern zu scheitern bedeutet in der Wut und im Trotz steckenzubleiben. Nimmt der Mensch sich der Grenzsituation jedoch an, indem er in sie „eintritt“, bedeutet dies das bewusste Wahrnehmen der Ohnmacht und das bewusste Hinaustreten in das Unsichere. Er begreift die Situation als individuelle Aufgabe zum entscheidendem Sein. „Der Ursprung in den Grenzsituationen bringt den Grundantrieb, im Scheitern den Weg zum Sein zu gewinnen… In den Grenzsituationen zeigt sich entweder das Nichts, oder es wird fühlbar, was trotz und über allem verschwindenden Weltsein eigentlich ist.“ (Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie, S. 20) Jaspers beschreibt somit das Scheitern als ein „Eintreten“ in die Grenzsituation und ein Distanzieren von der Welt und sich selbst, um danach wieder zu sich zu finden: In der Distanz findet der Mensch Nähe, durch die Erkenntnis, dass er durch sein Handeln eine Verantwortung übernimmt. Die Ergreifung der Existenz, die darauf folgt, beschreibt Jaspers als Existenzerhellung. Der einzelne, der eine Grenzsituation erfährt, ergreift die Möglichkeit sich für seine Existenz zu entscheiden, bewusst durch das Scheitern zu gehen, es als einen Umgang mit dem Unabwendbaren zu erleben und in dem Moment, in dem er durch die Verzweiflung der Perspektivlosigkeit keinen klaren Ausweg mehr sieht, sich selbst zu finden und sich selbst in die Freiheit des eigenen Handels zu wählen.

Der Ansatz Karl Jaspers ist ein genuin philosophischer, lebensweltlicher und logischer (zu seinem Fachgebiet passend) beschreibt G.H. Wheatley, Professor der Mathematik an der Florida State University, den Umgang mit einem Problem: „Problemlösen ist das, was man tut, wenn man nicht weiß, was man tun soll“ (Original: “What you do when you don’t know what to do“, G. H. Wheatley, Problem solving in school mathematics, S. 1). Der moderne Mensch gilt als die überlegensten Spezies, die jemals die Erde bevölkert hat. Gleichfalls, wie es das Wort schon beinhaltet, ist der Mensch das einzige Wesen, von dem wir sicher wissen, das es überlegt. Es strebt danach sich durch angeeignetes Wissen und erlernte Handlungen weiterzuentwickeln, Dinge, die nicht perfekt sind zu verbessern. Motivation für das bewusste Entwickeln und Anwenden einer Strategie bilden Unzufriedenheit, Hilflosigkeit, oder das Empfinden nach Verbesserungsmöglichkeit- einer Optimierung. Wie ich anfangs schon erwähnte beschäftigt mich dieser Optimierungswahn sehr. Sowohl das beobachtete zwanghafte Optimieren der Anderen, als auch mein eigenes. Durch die Vernetzung der gesamten Welt muss der Einzelne sein Allerbestes am besten zur kleinstmöglichen Entlohnung geben, denn die Konkurrenz ist groß und allgegenwärtig. In jedem Gebiet des öffentlichen, sowie privaten Lebens werden durch Werbung, mediale Einflüsse, Zeitungsartikel, Aktivitätsangebote, Interessengemeinschaften oder sogar durch Apps Optimierungsoptionen angeboten, die so präsent sind und als so offensichtlich wichtig kommuniziert werden, dass ein regelrechter Optimierungswahn herrscht. Tritt ein Problem auf, wird dieses durch Optimierung gelöst, am besten gleich prophylaktisch auf jeder Ebene. Scheitert der Einzelne in einer solchen Gesellschaft an einer Aufgabe, wird er das kaum als Chance empfinden, sondern gegen das Versagen ankämpfen.

Eben doch als eine Chance beschreibt Christoph Schlingensief das Scheitern mit optimistischer und gewohnt ironisch, provozierender Einstellung, und statuiert mit seiner 1998 gegründeten Partei Chance 2000 den Parteispruch „Scheitern als Chance“. Der Verein sollte der „Unsichtbaren (der) Gesellschaft“ verhelfen einen unabhängigen Wahlkreis aufzustellen, welcher Ziele wie die Wiedereinsetzung des „Volks in seiner Gesamtheit“ besonders mit Unterstützung „aller, die sich von der herrschenden Gesellschaft erniedrigt, entrechtet und beleidigt fühlen“ verfolgen sollte (Chance 2000: Parteiprogramm der Partei Chance 2000, Internet Archive Memento vom 4.11.1999). Dieses Kunstprojekt scheiterte (was sicherlich von Schlingensief so geplant war), konnte vorm Untergang jedoch noch große Aufmerksamkeit erzeugen: Chance 2000 lud sechs Millionen Arbeitslose zum Baden in den Wolfgangsee ein, an dessen Ufer Helmut Kohls Ferienhaus lag, welches wiederum durch die Aktion zum Überfluten gebracht werden sollte. Die Aktion scheiterte an einer Teilnehmerzahl von weniger als 100 Personen.

So absurd und abstrakt Schlingesiefs Idee erscheint, kann ich doch den Grundgedanken des „patzigen Entgegenwirkens“ einer Minderheit gegen die „ach-so-gut“ funktionierende Mehrheit gut nachvollziehen. Ein paar Beispiele der optimierenden Schubkräfte in unserer Gesellschaft sollen verdeutlichen, woher mein Wille zur Akzeptanz einer Niederlage und der Trotz gegen das „universale Funktionieren“ rührt.

Im letzten Jahrzehnt zeichnet sich u.A. ein nicht endender Ernährungstrend ab, jeder und alles wird auf Allergien getestet und umgestellt. Der Mensch wird in seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit, sowie seiner moralischen Einstellung der Nahrung gegenüber durch Diäten und Ernährungstrends zu optimieren versucht. Von Trennkost, über Low-Carb, Paleo (eine sog. „Steinzeitdiät“), Smoothieweeks, oder der Green Food Cleanse-Diet: die letzten Jahre haben mehr Ernährungsweisen und neue Produkte auf den Markt gebracht, als je zuvor. Von der Ernährung ging der Trend über zum bewussteren Ich und der Erkundung des Körpers und der Seele: von Yoga, Pilates, BodyArt, Meditationskursen, Reisen in thailändische Klöster, Entschlackungskuren und Schweigecamps. Freunde, die ihre Wochenenden gewöhnlich bis Montag ausgedehnt und unter Einfluss von Drogen in Berliner Clubs verbrachten, berichteten mir nun von einem Meditations-Camp in einem Kapuzinerkloster in Bayern, das ihnen eine neue Welt der „Efffektivität von Zusammenspiel von Körper und Seele“ gezeigt hätte. Diese Phänomene schließe ich unter dem Begriff Psycho-Wellness zusammen.

Zur Psycho-Wellness kommen Physio-Wellness orientierte Apps, die den Kreislauf und Herzschlag messen und dokumentieren, Armbänder, die mit jenen Apps verbunden sind und die täglichen Schritte zählen und bewerten, ob sich der User optimal sportlich betätigt hat. Die App Sleep Cycle kann durch Auflegen des Smartphones auf die Matratze das Schlafverhalten aufzeichnen und in Graphen die Tiefschlafphasen und Wachmomente darstellen. Gibt der User einen Weckzeitraum von 15 bis optimal 45 Minuten an, wird die App ihn im leichtesten Moment seines Schlafes mit einem sanft ansteigenden Ton wecken – oft genau in dem Moment, in dem er sich eh von links nach rechts dreht und dadurch das Wecken als geradezu natürliches Aufwachen empfindet. Notiert der Nutzer nun auch noch, was den Tag ausgemacht hat (viel oder wenig Stress, Kaffee- und Alkoholkonsum, Buch oder Fernsehen vorm Einschlafen), kann er sein Schlafverhalten gänzlich analysieren und optimieren. Innerhalb des Big-Data-Diskurses wird dies unter dem Begriff des Quantified Self diskutiert. Das Motto der QS-Bewegung lautet dementsprechend: Self-Knowledge-through-Numbers.

Diese modernen Lebensweisen, Angebote, Ergänzungen, Analysen und Aufzeichnungen haben alle gemein, dass sich der Mensch wieder mehr mit sich selbst beschäftigt, zu sich findet, auf seinen Körper und seine Gesundheit achtet. Doch geschieht dies fast immer unter dem Aspekt eine erfolgreichere, leistungsstärkere und funktionierendere (ein Wort, das eigentlich nicht gesteigert werden kann, das ich aber bewusst als Wort für eine eigentlich nicht existierende Steigerung benutze) Version seiner Selbst zu werden. Der gestresste, 56-Stunden-die-Woche arbeitende Mensch konditioniert sein Schlafverhalten auf optimal genutzte sieben Stunden, ernährt sich glutenfrei und an sechs Tagen der Woche vegetarisch, geht zweimal die Woche Joggen, einmal zum Yoga und belegt am Wochenende einen Meditations-Workshop, um noch konzentrierter, mit nur kurzen und effizienten Pausen, noch effektiver arbeiten zu können.

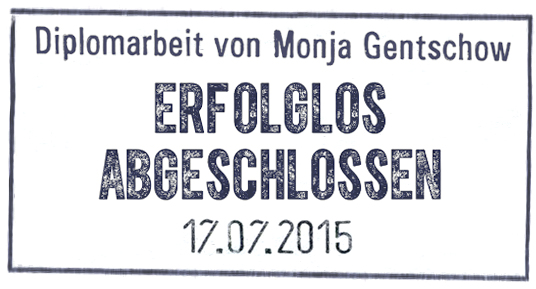

Diesem Lifestyle bin ich, bei allem Sarkasmus über ihn, sehr nah. Die Kritik, die ich also an unserer leistungsorientierten Gesellschaft übe, muss ich genauso auf mich beziehen. Vielleicht fällt es einem gerade – bei soviel Engagement für sich selbst – schwer, zu akzeptieren, dass manche Momente und Aufgaben nicht optimal gelöst werden können. Eine logische Schlussfolgerung ist daher oft, Pläne und Projekte, die gescheitert sind als nicht abgeschlossen anzusehen. Erfolgreich abgeschlossen ist ein Begriff, der sich schon seit Schulzeiten in unser Bewusstsein eingeprägt hat. Der Titel dieser Arbeit wurde vom Schreibprogramm des Computers auto korrigiert (erfolglos zu erfolgreich), was kommentarlos für sich spricht. Ich würde gern den Ausdruck erfolglos abgeschlossen als einen ebenso einprägsamen Begriff statuieren, der einen erfolglosen Abschluss beschreibt, ohne die sofortig hineininterpretierte und ausschließlich negative Konnotation. Eine Aufgabe, ein Projekt oder einen Plan ohne Erfolg abzuschließen, könnte in einer solchen wohlwollenden Betrachtungsweise, den Vorteil haben das Thema fortan als beendet und verarbeitet anzusehen. Auch wenn es ohne, von außen erkennbare, repräsentative oder nachvollziehbare Errungenschaften abgelaufen ist, kann es doch trotzdem existieren. Und es kann darüber gesprochen werden – eben einfach ohne das Happy End.

Wenn das Scheitern also auch als ein akzeptiertes, erfolgloses Ende einer Aufgabe behandelt werden kann, so ist das Scheitern gleichzeitig der Anfang vom Anfang vom Anfang. Denn das Leben geht danach weiter. Bleiben wir aber bei der aktuellen Situation des Scheiterns, nur eben mit dem Hintergedanken, dass es gleichzeitig ein Anfang bedeuten kann: Was mache ich in der erlebten Niederlage aus mir, an welchen Werten orientiere ich mich, welchen Sinn finde ich, wenn ich das Ziel aufgegeben habe? Freiheit bedeutet in der Situation der Ideenlosigkeit, der Blockade und dem Anzweifeln der eigenen Fähigkeiten, die Angst vor dem Machen zu verlieren. Mut zum reinen Kreieren zu finden – ohne die stetige, direkte Untersuchung auf Qualität und die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg. Ich bin an meiner Kreativität gescheitert. Wenn ich darüber berichte, müsste ich es jedoch als „ich fühle mich, als wäre ich an der Kreativität und dem Finden einer Idee für mein Diplom gescheitert“ ausdrücken. Denn erhalte ich zumeist die Antwort: Die Idee ist doch da, das Thema lautet Scheitern. Doch habe ich keinen konventionelle Weg gefunden, habe es nicht geschafft Zeichnung für Zeichnung ein Illustrationsbuch zu entwickeln. Mein Scheitern ist vielleicht auch fehlender Mut. Es geht darum, etwas zu machen, nicht wie. Aber sei einfach mal dahingestellt, dass ich scheitere und nicht weiß warum (denn das ist der häufigste Fall): Ich nehme mein Scheitern an, lege es offen dar und werde weiterhin feinsäuberlich dokumentiert Tag für Tag scheitern. Damit daraus eine Forschung entstehen kann, muss ich bei aller Freiheit eine Regelmäßigkeit an den Tag legen. Vergleichbare, wiederholte Versuche starten, um daraus etwas ablesen zu können. In einem Projekt gilt es das Ziel genau zu definieren. Da ich mich aber aus der Position des Gescheiterten an die Situation wage, beschreibe ich kein Ziel. Der Prozess, der Weg, das Ausharren, das ziellose Kreieren und das Dokumentieren des Scheiterns – die Aufgabe annehmen – ist meine Aufgabe.

In der ersten Stunde des Reitunterricht wird erst einmal das richtige Fallen geübt. Erst lässt man sich ins Heu fallen, dann springt man mutwillig von einem Bock und versucht sich abzurollen. Dann darf man auf ein kleines Pony. Und nur wer richtig fallen kann, darf endlich aufs große Pferd. Warum nicht das Leben selbst auf eine ähnliche Art angehen? Fallen üben scheint mir eine gute Strategie um sich sicherer auf dem Pferd halten zu können. Auf diesem Pferd reite ich dann durch mein Leben nach dem Diplom und mein Weg dahin sehe ich als eine künstlerische Forschung meiner Fall-Studie – als Abschluss meines Studiums. Es ist die Annahme meiner Aufgabe. Und ich werde sie erfolglos abschließen.

Hier geht es zu TAG 1 des Zyklus.